【熱點】廣電總局發通知:直播需資質,“TV”不是你想叫就能叫

經濟日報mp2016-09-11 14:29:57

近日,國家新聞出版廣電總局下發《關于加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》,重申相關規定,要求網絡視聽節目直播機構依法直播。不符合條件的機構及個人,包括開設互聯網直播間以個人網絡演藝形式開展直播業務但不持有《許可證》的機構,不得利用網絡直播平臺(直播間)開辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目,不得開辦視聽節目直播頻道。未經批準,任何機構和個人不得在互聯網上使用“電視臺”、“廣播電臺”、“電臺”、“TV”等廣播電視專有名稱開展業務。

國家新聞出版廣電總局在9月9日發布一則公告,對目前火熱的網絡直播平臺又潑了一瓢冷水。

廣電總局要求網絡視聽節目直播機構依法開展直播服務。依據分別是于2007年12月發布的《互聯網視聽節目服務管理規定》,以及2010年3月發布的《互聯網視聽節目服務業務分類目錄(試行)》。

總局重申相關管理規定

以下是總局重申直播服務應符合現行規定的全文:

近日,國家新聞出版廣電總局下發《關于加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》,重申相關規定,要求網絡視聽節目直播機構依法開展直播服務。

《通知》指出,根據《互聯網視聽節目服務管理規定》、《廣電總局關于發布〈互聯網視聽節目服務業務分類目錄(試行)〉的通告》,開展網絡視聽節目直播服務應具有相應資質:一是通過互聯網對重大政治、軍事、經濟、社會、文化、體育等活動、事件的實況進行視音頻直播,應持有新聞出版廣電行政部門頒發的《信息網絡傳播視聽節目許可證》且許可項目為第一類互聯網視聽節目服務第五項;二是通過互聯網對一般社會團體文化活動、體育賽事等組織活動的實況進行視音頻直播,應持有《許可證》且許可項目為第二類互聯網視聽節目服務第七項。

不符合上述條件的機構及個人,包括開設互聯網直播間以個人網絡演藝形式開展直播業務但不持有《許可證》的機構,均不得通過互聯網開展上述所列活動、事件的視音頻直播服務,也不得利用網絡直播平臺(直播間)開辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目,不得開辦視聽節目直播頻道。未經批準,任何機構和個人不得在互聯網上使用“電視臺”、“廣播電臺”、“電臺”、“TV”等廣播電視專有名稱開展業務。

《通知》要求,開展網絡視聽節目直播服務的單位應具備相應的技術、人員、管理條件,以及內容審核把關能力,確保播出安全與內容安全,在開展直播活動前應將相關信息報屬地省級以上新聞出版廣電行政部門備案。

《通知》還對直播節目內容,相關彈幕發布,直播活動中涉及的主持人、嘉賓、直播對象等作出了具體要求,直播節目應堅持健康的格調品味,不得含有國家法律法規規定所禁止的內容,并自覺抵制內容低俗、過度娛樂化、宣揚拜金主義和崇尚奢華等問題。

《通知》要求省級新聞出版廣電行政部門依法加強對轄區內網絡視聽節目直播行為的管理。

此次通知重點在哪?簡單來說,有如下四點:

◆直播平臺必須持證上崗

◆未持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》(以下簡稱《視聽證》)的機構和個人既不能開展個人秀場直播,也不能辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目,不得開辦視聽節目直播頻道

◆直播活動須提前報省級及以上廣電部門備案

◆未經批準,任何機構和個人不得在互聯網上使用“電視臺”、“廣播電臺”、“電臺”、“TV”等廣播電視專有名稱開展業務

僅看名稱,熊貓TV、斗魚TV、虎牙TV和戰旗TV已然躺槍,但最重要的還是對《視聽證》的要求,畢竟《視聽證》即代表平臺能否繼續正常運營。

《互聯網視聽節目服務管理規定》適用于在中華人民共和國境內向公眾提供互聯網(含移動互聯網)視聽節目服務活動。從事互聯網視聽節目服務,都應當依照本規定取得廣播電影電視主管部門頒發的《信息網絡傳播視聽節目許可證》或履行備案手續。

從新聞出版廣電總局網站可以看到,截止2016年5月31日,總局共頒發了586張許可證。這些持證機構包括了新聞出版、企事業單位、網站等。在獲得許可證后,這些機構需要在其網站標明許可證號碼以備查驗。

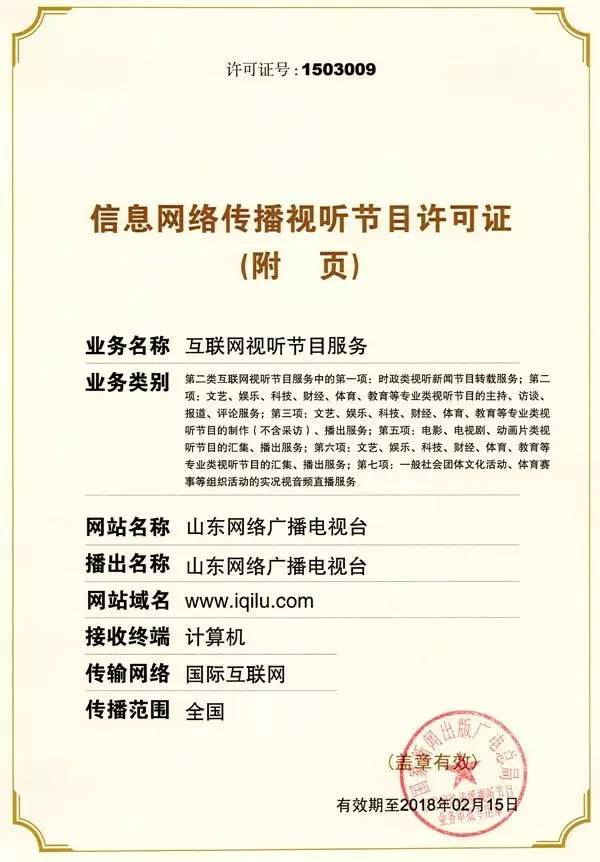

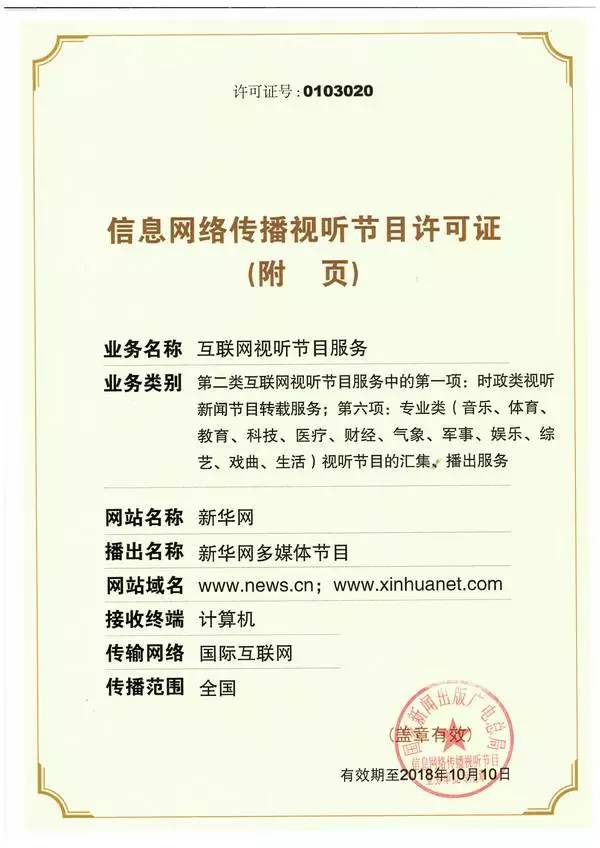

對于取得《信息網絡傳播視聽節目許可證》的機構來講,要想做直播服務也并不是那么容易。據搜狐科技了解,服務機構在申請許可證時,還需要根據互聯網視聽節目服務業務分類目錄選擇具體的分項。這也是廣電總局此次重點重申持證機構進行視聽節目直播還需要符合相關分項的重要原因。

對廣電系統來講,直播服務具有很大的風險,如果風險控制不力,可能會產生重大社會影響。比如,之前已經有多家直播平臺的主播出于各種目的,“不小心”直播過涉及色情的內容。這也是廣電總局對直播服務項目審批非常謹慎的重要原因之一。

而在持證的586家機構里,大部分的許可證里業務類別分項并沒有許可這些機構做相關的“直播”服務。即使是很多廣電系統內的網站或部分國家新聞機構網站,其《信息網絡傳播視聽節目許可證》附頁里也沒有“直播”這項業務。對于商業網站則更是如此。

在主流直播平臺中,大部分都持有文化部的網絡文化運營許可證,只有部分已經具備了廣電出臺的《視聽證》、如映客、YY、虎牙等,但花椒,斗魚,熊貓TV并沒有《視聽證》信息。

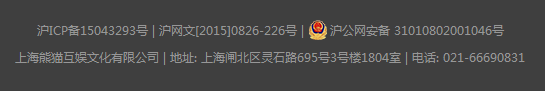

花椒、斗魚和熊貓官網都沒有《信息網絡傳播視聽節目許可證》相關信息

而這三個平臺可是占據了直播綜藝的半壁江山。網易旗下的直播平臺網易CC和網易bobo,以及企圖用直播促電商的電商平臺等也無《視聽證》。

由于《信息網絡傳播視聽節目許可證》相較于文化部的《網絡文化運營許可證》需要更多的條件和資質,所以較難申請。再加上據說這個證近年不怎么發,這條規定無疑會將一大幫“無證公司”淘汰出局。直播行業不久可能會進入洗牌期。

直播綜藝、電商、體育賽事或成重災區

在幾個較為主流的泛娛樂直播平臺中,花椒直播、斗魚TV等不具備《信息網絡傳播視聽節目許可證》,而他們可說是直播綜藝的半壁江山。市面上為數不多的大型直播綜藝中,比較知名的六檔節目斗魚TV和熊貓TV有三檔:

最近花椒也開始涉足直播節目,據報道,“花椒直播摒棄了以低俗、獵奇內容吸引用戶的粗暴做法,在直播內容上,不僅有其他平臺主流的美女直播,更注重平臺內部自制節目的打造,比如現有《馬斌讀報》、《瑪雅說》等百檔自制直播節目,UGC、UPGC甚至PGC的直播內容在花椒逐漸成為主流。”

按理說,其實花椒的路徑并沒有錯,也在自我監管上走出了第一步,但奈何造化弄人。按照監管中“未持有《視聽證》不能辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目”的要求,花椒、斗魚和熊貓必須盡快辦理《視聽證》才行。

其實多個直播平臺都已經試水直播綜藝,包括虎牙直播打造的《一夜真探》、優酷新推出了費玉清主持的《小哥喂喂喂》。

“由于游戲直播平臺中國游戲直播用戶一共就一個多億,被幾個游戲平臺分得差不多了,很難再有大的增長空間,不加入泛娛樂轉型,很難再有突破。”熊貓TV竇雨瀟這樣解釋道。總言之,對身處百團大戰的平臺而言,打造優質內容、往高端化轉型、打造差異化優勢,亟不可待。

但是直播監管現在直接提升了直播平臺做網綜的門檻,甚至是有可能斷了某些直播平臺做網綜的路。這其實相當于打擊了游戲直播平臺的泛娛樂化戰略。

另外,電商直播也在此次直播監管中受到了極大的波及。因為顯而易見的是,電商沒有《視聽證》。電商對于流量極度渴求,從阿里接連收購微博和優酷,就可以感覺到,即便是像阿里巴巴這樣的巨頭,也需要內容給電商平臺“導流”。當直播平臺成為一個聚集人氣的重要工具之后,蘑菇街、聚美優品,甚至淘寶這樣的電商平臺也紛紛開通直播,搶占更多用戶時間和流量。而直播確實也給這些電商平臺帶來了極大的正面意義。

最后,體育直播一直因為賽事版權原因未能像直播綜藝和和電商那樣蓬勃發展,只有少數有版權的平臺如樂視體育、PPTV、騰訊等都在嘗試性發展,但是規模都不大,對于這些視頻網站的直播嘗試來說,本身并沒有什么威脅,因為他們在多年的廣電監管之下,已經發展出一種成熟的生態。

體育的重災區其實是以騰訊為首的直播APP,此前騰訊秉持齊頭并進的戰略,其中企鵝APP承擔著體育直播的重任,平臺上承擔著籃球、臺球等直播功能。

此次監管對行業影響多大?

2016年5月,直播市場迎來“百團大戰”,市面上能看見的直播app多達數百個,巨頭紛紛入場,創業公司也不甘示弱,擁擠大量創業者和熱錢的直播行業暗流涌動,其中的競爭與泡沫可見一斑。

CNNIC發布的報告顯示,截至今年6月,我國網絡直播用戶規模達到3.25億,占網民總體的45.8%。業內人士預計,2016 年網紅產業產值將接近 580 億,遠超去年中國電影 440 億元的票房,而網絡直播是網紅產業中最為火熱的 IP 流量變現渠道。迅速火起來的直播平臺,再一次走在了制度的前面。

由于監管難題,主播在直播過程中做出出格行為屢屢發生,比如“直播造人”曾經被掛到微博熱搜,直播軟色情更是常見。9月9日下午,中央網信辦組織召開“遏制網絡惡俗炒作現象”專題研討會,直接批評:一些所謂“網紅”為吸引粉絲,利用直播平臺以低俗、色情等內容吸引網民關注,而這些直播平臺不履行主體責任,給惡俗“網紅”提供傳播平臺,甚至為其推波助瀾。

此前,以體育直播、演唱會直播、網絡直播間為代表的網絡直播也在政策上一直處于模糊狀態。因此,此次的直播監管其實是有利于去除直播市場泡沫,以及規范市場內容的。不管哪種新興業務,火過之后,都需要有相關的規定或法律來約束,網絡直播也不例外。

據了解,之前不少直播平臺使用了文化部的“網絡表演”的許可證。針對網絡直播平臺的亂象,文化部今年4月就陸續開展行動,對直播平臺進行整治。7月,文化部下發通知,要加強網絡表演管理工作。同時,公安部也決定7月-10月底,在全國范圍內組織開展網絡直播平臺專項整治工作。 廣電總局從牌照、許可證的角度來規范網絡視聽直播平臺,可能也是整頓行動的一部分。從之前對網絡視頻管理情況來看,并不排除這類直播之后也由總局直接管理的可能性。另外,廣電總局在這次通知中還特別提到了直播平臺命名的問題,如果這類平臺使用了廣播電視專有名稱,也得考慮改名了。

值得注意的是,廣電總局很少對外許可非廣電系統的機構做“直播”服務。從之前廣電總局公布的移動通信網手機電視集成播控服務許可持證機構名單、全國IPTV集成播控服務許可持證機構名單、全國IPTV內容服務許可持證機構名單、互聯網電視集成服務許可持證機構名單、互聯網電視內容服務許可持證機構名單列表中,我們可以看到,這些機構無一例外,都是廣電系統的機構。

在近幾年互聯網電視平臺的整頓行動中,互聯網電視平臺就需要與官方機構合作,其內容才能在這些平臺落地。就連在廣電總局整頓OTT互聯網電視初期態度非常強硬的樂視,最近也不得不低下高貴的頭顱,選擇與CIBN合作,獲得一個牌照保護的身份。因此,我們也可以這樣理解,廣電總局要整頓網絡直播平臺時,可能也會采取之前的方式,讓這些直播平臺與官方授權的機構合作,以CP、SP的方式進入到系統內,統一管理,實現“可管可控”的目的。

或許,網絡直播平臺到了該找婆家的時候了。不過,廣電總局的這則通知影響力到底如何,還要看后續事態的發展情況。

責編/喬申穎

來源/娛樂資本論、搜狐科技